Da educatrice e da insegnante della scuola primaria ho creato e svolto moltissimi laboratori manipolativi con i bambini. La didattica laboratoriale in gruppo con attività di osservazione e scoperta, è un approccio di tipo pedagogico costruttivista che stimola diverse aree: cognitiva, emotiva, percettiva, di problem solving e sociale. La parte manipolativa non è un obiettivo ma viene ad essere il sine qua non di tutte queste capacità insieme, spesso infatti ci dimentichiamo che l’essere umano va visto come un’unità, come integrazione tra tutti i livelli che richiamano la mente, il corpo e il cuore. In realtà non si tratta di una dimenticanza, lo studio sull’uomo è passato nelle diverse epoche come un essere “separato”, sin dallo sviluppo del pensiero cristiano esso è stato visto come mente e corpo, dove quest’ultimo aveva meno importanza anche dello spirito se non addirittura era oggetto di penitenze, digiuni e autoflagellazione come dimostrano molte autobiografie di Santi e Monache del primo periodo cristiano. Dunque per molti secoli la supremazia della cura dello Spirito e delle facoltà della mente, determinati dalla filosofia e dalla scienza, portarono a una separazione dell’uomo negli studi e nella cultura occidentali che pervase anche la scuola, le materie da studiare riguardavano per lo più le lettere e la matematica, oltre alla filosofia e alla religione. Tuttavia la riscoperta del corpo come oggetto di studio non meramente anatomico, ma come parte integrante dello sviluppo umano che può generare benessere anche allo spirito e alla mente, apre il dibattito del Novecento e continua ancora oggi. La scuola comincia a dare importanza ai giochi, alle attività manipolative, alla motricità grossolana, alla postura e alle attività ginniche. Questa riscoperta della cura del corpo la si deve ai contributi dei più grandi pedagogisti: da Froebel alla Montessori, da Dewey alle sorelle Agazzi alla pedagogia costruttivista, che con i loro interventi in favore delle attività del fare coinvolgono inevitabilmente il corpo come veicolo del sapere e dell’apprendere facendo. La mente e il corpo, oggi, sono visti sullo stesso piano, non vi è supremazia, poiché le nuove scoperte in campo psicologico hanno definitivamente affermato che senza un adeguato stimolo in entrambe le sfere del comportamento umano non ci può essere uno sviluppo sano ed equilibrato. Tra l’altro oltre all’importanza della cura di mente e corpo, oggi è molto importante anche la sfera emotiva del soggetto che implica che le esperienze che egli fa nel corso dell’infanzia debbano essere significative anche dal punto di vista affettivo e sociale.

Da tutte queste considerazioni è facile intuire come la fascia 0-12 anni, sia interessata ad un approccio globale nell’apprendimento e come l’insegnante e l’educatrice debbano tenere conto, nella propria progettazione didattica, di tutti questi aspetti. La progettazione di un’attività didattica deve quindi tenere conto:

– della valenza educativa dell’intervento

– della significatività dell’attività in rapporto all’età e allo sviluppo globale del bambino

– dell’equilibrio tra le tre istanze da sviluppare: mente, corpo ed emozione, senza che vi sia un aspetto predominante

– che l’aspetto motorio sia adeguato all’età del bambino

– che l’aspetto cognitivo sia stimolante ma non troppo difficile per la comprensione dei concetti che si intende sviluppare

– che ci siano momenti di scambio tra pari mediati dall’adulto

– che i tempi, gli spazi e i materiali messi a disposizione siano alla portata di tutti.

Quest’ultimo aspetto, ma anche quello inerente la motricità e il cognitivo, vanno visti per livelli di età e quindi di sviluppo del bambino, bisogna quindi conoscere molto bene ciò che esso è in grado di fare, e per fare questo, il gruppo classe o sezione deve essere attentamente osservato nel suo insieme e per piccoli gruppi, nel secondo caso infatti, potrebbe essere possibile attivare esperienze di tutoraggio tra pari, in cui il bambino più “esperto” aiuta gli altri. Le implicazioni psicologiche e socio-affettive del tutoraggio sin da piccoli, com’è noto da molti studi pedagogici, favorisce una maturità e una trasmissione dei saperi in molti casi, migliore di quella trasmessa solo dall’insegnante, sia per il bambino “esperto” sia per chi riceve l’aiuto.

Dopo quest’ampia digressione sulla metodologia di didattica laboratoriale riporto volentieri una delle esperienze semplici ma significative svolta all’inizio di una classe terza riferita alla disciplina di storia: il laboratorio del tempo. Per attivare un’esperienza che avesse come obiettivo la comprensione del passare del tempo e la trasformazione dell’ambiente, ho deciso, nelle prime settimane di scuola, di progettare un’attività che coinvolgesse in modo attivo gli alunni, appassionati già all’età di 8 anni di nuove tecnologie. Portai a scuola il telefono di casa degli anni Ottanta con il filo, poi mettendomi a cercare ritrovai in un’aula della scuola molte macchine che non venivano più usate, le sistemai su uno scaffale in modo che fossero ben visibili, c’erano tv, mangianastri, bilance, stampanti e altri oggetti ormai datati.

La prima lezione fu di introduzione, ci fu un dibattito sulle tecnologie che glia alunni usavano a casa: telefoni, tv e giochi digitali, parlammo poi di come potessero essere stati prima questi congegni, in pochi parlarono di un telefono “strano” dove c’era una rotella da girare per comporre il numero, così decisi di fargli vedere il mio telefono “antico”. Fui molto sorpresa nel vedere che molti pigiavano le dita sui numeri ma solo quei pochi che avevano visto l’oggetto misterioso, presero a girare il cerchio facendo finta di comporre il numero. Ci fermammo a riflettere un po’ considerando che una volta c’erano bottoni da schiacciare o da girare ma gli schermi non erano ancora touch.

La volta successiva li portai nell’aula dei “reperti” tecnologici, li lasciai curiosare e provare ad indovinare cosa fossero e come venissero usati, ci furono delle intuizioni e quindi gli feci vedere come questi venissero usati e come si chiamassero. Dopo aver osservato bene gli oggetti, tornammo in classe.

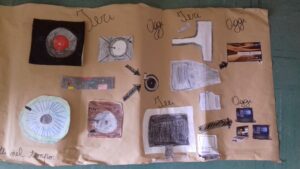

Diedi loro dei giornali della pubblicità e dissi di ritagliare le tecnologie che conoscevano. Preparai un cartellone e inviati ad incollare i loro ritagli sotto la scritta “oggi”, mentre sotto la scritta “ieri” dovevano disegnare com’erano prima quelle tecnologie, così a coppie o in piccoli gruppi si misero a disegnare, colorare e ritagliare ciò che avevano visto nell’aula dedicata.

Una volta concluso il cartellone lo attaccammo e parlammo ancora del fatto che le cose che vediamo subiscono un cambiamento sia per mano dell’uomo sia in natura, come per esempio un albero che cambia nelle varie stagioni, il passare del tempo quindi ha implicazioni sui concetti di ordine cronologico, sulle date e quindi sulle scoperte effettuate dall’uomo e sulle trasformazioni dell’ambiente. Queste conclusioni furono l’introduzione al primo argomento di storia: la nascita della Terra e la comparsa dell’uomo.